送曾学士赴行在

宋代陆游《送曾学士赴行在》原文

二月侍燕觞,红杏寒未拆;

四月送入都,杏子已可摘。

流年不贷人,俯仰遂成昔。

事贤要及时,感此我心恻。

欲书加餐字,寄之西飞翮。

念公为民起,我得怨乖隔?

摇摇跂前旌,去去望车轭。

亭鄣郁将暮,落日澹陂泽。

敢忘国士风,涕泣效臧获。

敬输千一虑,或取二三策。

公归对延英,清问方侧席;

民瘼公所知,愿言写肝膈。

向来酷吏横,至今有遗螫;

织罗士破胆,白著民碎魄。

诏书已屡下,宿蠹或未革;

期公作医和,汤剂穷络脉。

士生恨不用,得位忍辞责。

并乞谢诸贤:努力光竹帛。

核心结论:这首诗是陆游于绍兴二十六年(1156年)四月送别恩师曾几赴临安(行在)任职时所作的五言古诗。彼时秦桧刚死,朝政初现革新之机,年逾七旬的曾几应召复出。诗歌以时序更迭起兴,熔惜别之情、忧国之思与荐贤之愿于一炉,既抒发了对恩师的敬仰与不舍,更直指酷吏遗毒、民生疾苦,寄望曾几入朝后革除积弊、力挽狂澜,彰显了青年陆游“以天下为己任”的政治抱负与现实主义诗风。

宋代陆游《送曾学士赴行在》注释

行在:南宋都城临安(今杭州),因宋室南渡后未正式定都,故称“行在”。

燕觞:宴饮之乐;“燕”通“宴”,指二月间与曾几相聚宴饮的时光。

拆:同“坼”,指花朵绽放,此处形容红杏因春寒未开。

不贷人:不宽宥人、不等人,“贷”意为宽恕、宽免。

俯仰遂成昔:转瞬之间已成过往,形容时光流逝极快。

事贤:侍奉、追随贤者(指曾几)。

西飞翮(hé):向西飞行的鸟;“翮”指鸟的翅膀,代指传递书信的使者(临安在山阴之西)。

乖隔:别离、隔绝。

跂(qǐ)前旌:踮脚遥望前方的旌旗,形容送别时的眷恋之情。

车轭(è):驾车时套在牲口颈上的曲木,代指曾几的车马。

亭鄣(zhàng):亦作“亭障”,古代边塞或要道设置的堡垒、驿站,此处指途中供人休憩的亭台关隘。

澹陂泽:夕阳映照下的湖泊水泽,“澹”形容水波荡漾的平缓样子。

国士风:指曾几如“国士”般的贤德与气节(陆游在《曾文清墓志铭》中盛赞曾几“刚毅质直,笃于为义”)。

臧获(zānghuò):古代对奴仆的称呼,此处陆游自谦,意为愿如奴仆般向恩师进言。

输千一虑:献上微不足道的谋略;“千一虑”指愚者千虑必有一得,自谦之词。

延英:唐代宫殿名,为皇帝召见大臣议事之所,宋代沿用此称,代指朝廷召见。

清问:皇帝的恳切询问;“侧席”指帝王虚席以待贤才,形容朝廷求贤若渴。

民瘼(mò):民生疾苦。

写肝膈:倾诉肺腑之言,“肝膈”代指内心深处。

遗螫(shì):遗留的毒害;“螫”指毒虫叮咬的毒刺,比喻酷吏的余毒。

织罗:罗织罪名,指秦桧党羽构陷忠良的酷政。

白著:宋代苛捐杂税的一种,指官府未经法定程序擅自征收的赋税,百姓不堪其扰。

宿蠹(dù):长期存在的弊病、腐败势力。

医和:春秋时期秦国名医,善治疑难病症(典出《左传》),此处比喻曾几能为国家革除积弊、诊治时政沉疴。

汤剂穷络脉:以汤药深入经络治疗,比喻曾几应彻底革除弊病,不留后患。

光竹帛:名留青史;“竹帛”指古代书写用的竹简与绢帛,代指史书。

宋代陆游《送曾学士赴行在》翻译

二月间还陪侍恩师宴饮,红杏因春寒尚未绽放;四月里便要送您赴京都,枝头的杏子已熟得可摘。时光从不会宽宥世人,转瞬之间往事已成追忆。追随贤者本当及时,想到此处我不禁心生怅恻。想写封书信叮嘱您保重身体,托付给向西飞行的归鸟。念及您是为百姓挺身而出,我怎能抱怨这别离的阻隔?踮脚遥望您前行的旌旗摇摇,目送您的车马渐渐远去。暮色中亭台关隘郁郁苍苍,落日映照在平缓的水泽之上。怎敢忘记您如国士般的风骨,愿如奴仆般含泪献上浅见。恭敬地呈上愚者千虑之一得,或许其中二三策能有裨益。您回到朝廷应对皇帝的召见,君王正虚席以待恳切垂询;民间疾苦您早已了然于心,愿您直言不讳倾诉肺腑之言。往昔酷吏横行霸道,至今仍有遗毒未除;罗织罪名令士人胆寒,横征暴敛让百姓魂碎。朝廷虽已屡次颁布诏书除弊,可积年弊病或许仍未革清;期望您成为当代医和,以良药深入肌理根治沉疴。读书人平生遗憾未获重用,如今得居其位怎忍推辞职责?还请代我致谢朝中诸位贤才:愿你们勤勉努力,名留青史。

宋代陆游《送曾学士赴行在》赏析

(一)创作背景与核心情感

这首诗作于绍兴二十六年(1156年)四月,陆游时年32岁,闲居家乡山阴。彼时权相秦桧已死四个月,朝政出现革新契机,被秦桧党羽排挤而闲居上饶茶山七年的曾几(时年72岁),应召赴临安出任秘书少监,肩负起整顿文风、革新朝政的重任。陆游作为曾几的得意弟子,既为恩师复出而欣慰,又为离别而感伤,更借送别之机抒发对时政的关切与报国的热忱。

核心情感:

师生情谊的真挚深厚:从“二月侍燕觞”到“四月送入都”的时序对照,再到“摇摇跂前旌”的送别场景,字里行间满含对恩师的眷恋与敬仰,“敢忘国士风”更是直抒对曾几品格的推崇。

忧国忧民的深沉情怀:直指酷吏遗毒、苛税之苦,将个人送别之情升华为对民生疾苦的悲悯与对朝政革新的期盼,体现“先天下之忧而忧”的胸襟。

以天下为己任的政治抱负:通过向恩师献策、寄语朝中贤才,展现青年陆游渴望参与国事、辅佐明君、革除弊政的理想,即便身处江湖仍心系庙堂。

(二)艺术特色与行文结构

1.结构层层递进,脉络清晰壮阔

全诗以“送别”为线索,从个人情感拓展至国家大义,格局逐步开阔:

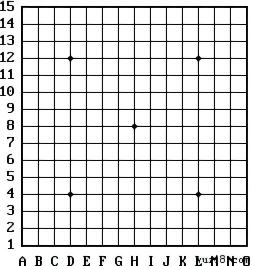

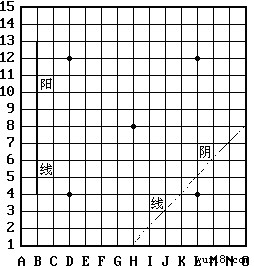

第一层(1-8句):时序起兴,惜别却明义

以“二月红杏未开”与“四月杏子可摘”的鲜明对照,凸显时光飞逝与离别之速,“流年不贷人”的感慨既含对相聚短暂的怅然,更暗合对“事贤及时”的珍视。“念公为民起,我得怨乖隔?”一句转折精妙,将个人惜别之情让位于家国大义,立意陡然拔高。

第二层(9-14句):写景寄情,献策表忠

描绘“亭鄣郁暮”“落日澹陂”的送别实景,以苍凉壮阔的暮色烘托不舍之情,景与情融。继而以“效臧获”自谦,愿献上“二三策”,展现既谦逊又急切的报国之心,衔接自然。

第三层(15-24句):直指时政,寄寓厚望

这是全诗核心,直面“酷吏遗螫”“白著害民”的现实,点出“诏书屡下而宿蠹未革”的症结,以“医和”为喻,期望曾几能彻底根治朝政弊病,将对恩师的期望与对民生的关切紧密结合,现实针对性极强。

第四层(25-26句):寄语诸贤,升华主旨

由对曾几的期许扩展至对所有朝中贤才的勉励,以“努力光竹帛”呼吁众人共赴国难、名留青史,将个人抱负与国家命运完全绑定,余音铿锵有力。

2.艺术手法精妙,兼具简淡与沉郁

情景交融,景语皆情语

送别场景的刻画(“摇摇跂前旌”“落日澹陂泽”)既写实,又以暮色的苍茫烘托内心的沉郁,同时暗喻南宋政局的晦暗与革新的曙光,以景衬情、以景喻政,意蕴丰厚。

用典贴切,意蕴深刻

“医和”典故精准对应“革除宿蠹”的诉求,将抽象的“治国”转化为具体的“治病”,生动形象;“光竹帛”化用古代史官记事传统,既契合曾几等贤才的气节,又彰显了儒家“立德立功立言”的价值追求,用典不晦涩,增强了诗歌的文化厚度。

语言质朴,情感真挚

全诗为五言古诗,语言不事雕琢,如“民瘼公所知,愿言写肝膈”“士生恨不用,得位忍辞责”等句直白如话,却将忧国忧民的恳切、对恩师的赤诚抒发得淋漓尽致,兼具梅尧臣诗风的简淡与杜甫诗风的沉郁。

对比鲜明,张力十足

①时序对比:二月与四月的时光更迭,凸显离别之速;②公私对比:个人“怨乖隔”的私情与“公为民起”的公义,凸显家国为重;③时政对比:“诏书屡下”的革新姿态与“宿蠹未革”的现实困境,凸显改革的迫切性,多重对比强化了情感张力与现实批判力度。

3.意象凝练,承载多重寓意

红杏与杏子:既标志时序流转,又暗喻局势变化——从春寒未开的沉寂(秦桧当政)到果实成熟的希望(曾几复出),成为政治气候的象征。

延英与侧席:代指朝廷求贤的姿态,寄托对君王纳谏、贤才执政的理想。

医和与汤剂:象征对时政的精准诊治,体现陆游对“根治弊政”的理性思考,而非空喊口号。

(三)思想价值与文学意义

南宋初期时政的真实镜像:诗中“酷吏横”“白著民碎魄”“宿蠹未革”等表述,直击秦桧当政后的社会积弊,印证了《宋史》中“南渡后酷吏恣横,民不聊生”的记载,具有珍贵的史料价值。

陆游爱国思想的重要发展:与同期《夜读兵书》《二月二十四日作》相比,这首诗更直接地介入时政,从“个人报国”拓展到“呼吁贤才共治”,展现了青年陆游从“志士”到“政论家”的思想成长,其“以民为本”“革除弊政”的主张,成为贯穿其一生的政治理念。

师生情谊与家国情怀的完美融合:诗歌突破了传统送别诗的离愁别绪,将对恩师的敬仰、对离别的不舍与对国家的忧虑、对革新的期盼融为一体,使个人情感升华为家国大义,赋予送别诗更广阔的格局与更深刻的内涵。

现实主义诗风的鲜明体现:全诗立足现实、直面问题,不回避矛盾、不粉饰太平,语言质朴却饱含力量,既继承了杜甫“沉郁顿挫”的诗风,又践行了梅尧臣“简淡写实”的主张,是陆游早期现实主义创作的典范之作。

(四)与陆游其他作品的关联

与中年入蜀后的《金错刀行》相比,两首诗均饱含报国激情,但《送曾学士赴行在》更侧重“借贤才革新朝政”的理性期盼,《金错刀行》则多了“报国无门”的愤懑,反映出诗人从青年到中年的心境变化。

与晚年《书愤》“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”相比,两首诗均以“贤才济世”为核心诉求,前者盼曾几如“医和”治世,后者叹诸葛亮式贤才难再,形成跨越半生的情感呼应,凸显其爱国初心始终不渝。

诗中“士生恨不用,得位忍辞责”的担当精神,在晚年《示儿》“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”中得到终极体现,展现了陆游一生“位卑未敢忘忧国”的坚定信念与“死而后已”的报国情怀。

宋代陆游《送曾学士赴行在》总结

《送曾学士赴行在》是陆游青年时期的扛鼎之作,以送别恩师为契机,将个人情感、师生情谊与家国大义、时政关切熔于一炉。全诗结构严谨、用典贴切、语言质朴,既刻画了真挚动人的送别场景,又直面了南宋初期的社会积弊,更寄寓了对贤才执政、革新朝政的强烈期盼。在个人与国家、私情与公义的交织中,展现了青年陆游“以天下为己任”的政治抱负与“语淡情深、义正辞严”的文学风格。

这首诗的价值不仅在于艺术上的成就,更在于其传递的精神力量——在政局动荡、积弊深重的时代,仍坚守对正义的追求、对民生的悲悯、对国家的忠诚。这种精神贯穿了陆游的一生,也让他的诗歌超越了时代局限,成为中华民族爱国精神与知识分子担当精神的重要载体。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由徐果萍聚合网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://juhe.xuguoping.net/shicidaquan/luyou_songzengxueshifuxingzai/