夜读兵书

宋代陆游《夜读兵书》原文

孤灯耿霜夕,穷山读兵书。

平生万里心,执戈王前驱。

战死士所有,耻复守妻孥。

成功亦邂逅,逆料政自疏。

陂泽号饥鸿,岁月欺贫儒。

叹息镜中面,安得长肤腴。

核心结论:这首诗是陆游早年(32岁)的爱国名篇,以寒夜深山读兵书为切入点,将报国壮志与现实困境交织,在理想的昂扬与现实的沉郁中,尽显爱国志士的悲壮情怀——既抱持“执戈前驱”的沙场豪情,又难掩“岁月欺儒”的壮志未酬之叹,是南宋偏安背景下有志者的心灵写照。

宋代陆游《夜读兵书》注释

耿(gěng):照明、映照,形容孤灯在寒夜中明亮而执着的样子。

霜夕:寒霜笼罩的夜晚,特指秋夜,既点明时节,又烘托清冷氛围。

穷山:人迹罕至的深山僻壤,指陆游当时寓居的山阴云门山草堂周边环境。

万里心:指收复沦陷疆土、建立万里功业的雄心壮志,暗用《宋书?宗悫传》“愿乘长风破万里浪”的典故。

执戈(gē):手持兵器(戈为古代长柄兵器,此处代指武器),化用《诗经?卫风?伯兮》“伯也执殳,为王前驱”之意。

王前驱:担任君王的先遣部队,指为国家冲锋陷阵。

妻孥(qīnú):妻子和儿女,代指家庭的安逸生活。

邂逅(xièhòu):偶然相遇,此处指成功与否全凭机遇,非人力可强求。

逆料:预先揣测、预料。

政自疏:“政”通“正”,意为预先预料本就迂阔疏阔,脱离现实。

陂泽(bēizé):地势低洼积水的地方,喻指百姓流离失所的困苦之地。

饥鸿:忍饥挨饿、哀鸣遍野的鸿雁,典出《诗经?小雅?鸿雁》“鸿雁于飞,哀鸣嗷嗷”,比喻流离失所的苦难百姓。

贫儒:陆游自谦之词,既指生活清贫,也暗含仕途失意、壮志难酬的无奈。

肤腴(fūyú):皮肤丰满润泽,代指青春年少、体魄强健的状态,与“岁月欺”形成对照。

宋代陆游《夜读兵书》翻译

孤灯映照着寒霜笼罩的夜晚,我在人迹罕至的深山研读兵书。平生怀揣着纵横万里的报国壮志,愿手持兵器为君王冲锋陷阵、奔赴前驱。战死沙场本是志士应有的归宿,苟安在家、厮守妻儿实在令人羞耻。功名成败或许只是偶然邂逅,预先揣测未来终究迂阔疏误。水泽边传来饥鸿哀切的啼号,岁月无情欺辱着清贫的儒士。对着镜中容颜不禁深深叹息,如何才能留住青春、永葆健硕肌肤?

宋代陆游《夜读兵书》赏析

(一)创作背景与核心情感

这首诗创作于宋高宗绍兴二十六年(1156年)秋天,陆游时年32岁。彼时,淮河以北的国土仍被金人侵占,南宋朝廷偏安江南、苟且偷生,毫无收复失地之志。陆游自幼立志抗金,喜读兵书、勤练武艺,却因抗金主张与权臣秦桧相悖,在礼部考试中被黜免,被迫返回家乡山阴,寓居云门山草堂。身处逆境却心系家国,目睹百姓流离、山河破碎,他在寒夜孤灯下研读兵书,壮志与愤懑交织,写下这首悲壮的爱国诗篇。

核心情感:

炽热的报国壮志:以“万里心”“执戈前驱”明志,将战死沙场视为志士本分,尽显捐躯赴国难的豪情。

理想与现实的冲突:一面是“读兵书”的报国准备,一面是“贫儒”的失意境遇;一面是“耻守妻孥”的壮志,一面是“岁月欺人”的无奈,凸显壮志难酬的悲愤。

深沉的民生关怀:由个人抱负延伸至“陂泽号饥鸿”的百姓苦难,将家国命运与民生疾苦紧密相连,让爱国情怀更具厚度。

(二)艺术特色与行文结构

1.结构起伏跌宕,情感层层递进

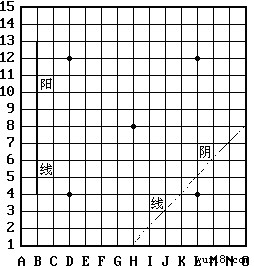

全诗14句可分为三层,从理想的昂扬到现实的沉郁,脉络清晰:

第一层(1-4句):景起情生,壮志凌云

以“孤灯耿霜夕,穷山读兵书”开篇,勾勒出清冷孤寂的夜读场景——寒夜、孤灯、深山,环境的萧瑟与“读兵书”的执着形成反差,烘托出诗人虽处幽僻却心系天下的心境。紧接着“平生万里心,执戈王前驱”直抒胸臆,将夜读的目的升华为报国壮志,情感陡然昂扬。

第二层(5-8句):壮志难酬,心境转沉

“战死士所有,耻复守妻孥”延续豪情,以“耻”字强化对苟安生活的不屑;随即笔锋一转,“成功亦邂逅,逆料政自疏”道出残酷现实——功名成败非人力可控,预料未来不过是迂阔之举,情感从昂扬跌入沉郁,暗含对仕途受阻、报国无门的愤懑。

第三层(9-14句):心系苍生,岁月之叹

由个人境遇拓展至天下苍生,“陂泽号饥鸿”描绘百姓流离失所的惨状,展现诗人的悲悯情怀;再回归自身,“岁月欺贫儒”“叹息镜中面”抒发年华老去、壮志未酬的焦虑,情感沉至谷底,余味悠长。

2.手法精妙,意境悲壮

情景交融,以景衬情

“孤灯”“霜夕”“穷山”等冷色调意象,既写实夜读环境,又隐喻诗人的孤寂境遇与南宋的偏安氛围,以清冷之景反衬炽热的报国之心,更显悲壮。

对比手法贯穿全篇

①环境对比:“孤灯”的微弱与“万里心”的宏大;②价值对比:“战死士所有”与“耻复守妻孥”;③境遇对比:“读兵书”的报国准备与“贫儒”的失意现实;④时空对比:“平生万里”的长远抱负与“岁月欺人”的短暂人生,多重对比强化了情感张力。

用典自然,意蕴丰厚

化用《诗经》“为王前驱”“鸿雁哀鸣”的典故,借用宗悫“乘长风破万里浪”的壮志,既增强了文化底蕴,又让情感表达更含蓄深沉,避免直白浅露。

语言质朴天成,情感真挚

全诗为五言古诗,语言不事雕琢,如“叹息镜中面,安得长肤腴”直白如话,却将岁月蹉跎的无奈、报国无门的焦虑抒发得淋漓尽致,正如元代诗评家方回所言,陆游此类诗作“无一语不天成”,尽显“悲壮”之风。

3.意象凝练,象征意义鲜明

孤灯:既指夜读的灯火,也象征诗人孤独却坚定的报国理想。

兵书:是报国之志的载体,代表诗人收复失地的谋略与准备。

饥鸿:象征流离失所的百姓,体现诗人“先天下之忧而忧”的情怀。

镜中面:是岁月流逝的见证,暗含对青春不再、壮志难酬的焦虑。

(三)思想价值与文学意义

爱国情怀的早期写照:这首诗是陆游早年爱国思想的集中体现,其“执戈前驱”的壮志、“战死沙场”的豪情,贯穿了他一生的创作,成为《示儿》《书愤》等晚年爱国名篇的思想源头。

个人与家国的统一:诗人将个人抱负与国家命运、民生疾苦紧密结合,突破了单纯的“怀才不遇”主题,让诗歌兼具个人情感的真挚与家国情怀的博大,提升了思想深度。

宋诗“以文为诗”的实践:全诗以叙事起笔,以议论抒情,语言质朴、脉络清晰,符合宋诗“以文为诗”“言理抒情”的特点,同时保留了唐诗的意境与豪情,是陆游诗风形成初期的重要代表作。

历史现实的生动记录:诗中“陂泽号饥鸿”“岁月欺贫儒”等句,真实反映了南宋初年山河沦陷、百姓流离、志士失意的社会现实,具有珍贵的史料价值。

(四)与陆游其他作品的关联

这首诗的爱国情怀与艺术风格,在陆游不同时期的作品中均有延续与发展:

与中年入蜀后的军旅诗《关山月》相比,两首诗均控诉了南宋朝廷的偏安政策,抒发了报国无门的悲愤,但《夜读兵书》更侧重“壮志未酬”的焦虑,《关山月》则多了“戍楼刁斗”的战地实景,悲壮感更浓。

与晚年《书愤》“早岁那知世事艰,中原北望气如山”相比,两首诗均追忆早年壮志,但《夜读兵书》的豪情中带着青涩与焦虑,《书愤》则多了岁月沉淀后的苍凉与愤懑,形成鲜明的人生轨迹对照。

诗中“心系苍生”的情怀,在陆游晚年《十一月四日风雨大作》“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”中得到延续,展现了他一生“位卑未敢忘忧国”的坚定信念。

宋代陆游《夜读兵书》总结

《夜读兵书》是陆游早年爱国诗歌的典范之作,以寒夜孤灯读兵书的日常场景为切入点,将炽热的报国壮志、深沉的民生关怀与无奈的现实境遇融为一体。全诗结构起伏、手法精妙、语言质朴,在清冷的意境中激荡着悲壮的豪情,既展现了青年陆游的理想与抱负,也记录了南宋初年的历史沧桑。《夜读兵书》是宋代爱国诗人陆游创作的一首五言古诗。这首五言古诗是诗人早期的一首爱国诗篇,即事而言怀,自述研读兵书的心境和情怀,是一位不得志的爱国志士的自我写照。

这首诗的价值不仅在于艺术上的成就,更在于其传递的精神力量——即便身处逆境、岁月欺人,仍坚守报国初心、心系天下苍生。这种情怀贯穿了陆游的一生,也让他的诗歌超越了个人悲欢,成为中华民族爱国精神的重要载体。

若想进一步理解陆游爱国情怀的演变,建议将此诗与他中年《金错刀行》、晚年《示儿》对比阅读,感受其从“壮志凌云”到“死而后已”的爱国初心始终不渝,以及诗风从“悲壮”到“沉郁”再到“决绝”的变化轨迹。

- 别曾学士

- 送仲高兄宫学秩满赴行

- 题阎郎中溧水东皋园亭

- 和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其一

- 和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其二

- 和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其三

- 和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其四

- 和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其五

- 和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其六

- 和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其七

- 和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其八

- 和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其九

- 和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其十

- 看梅绝句五首·其一

- 看梅绝句五首·其二

- 看梅绝句五首·其三

- 看梅绝句五首·其四

- 看梅绝句五首·其五

- 春晚简陈鲁山

- 寄酬 曾学士学宛陵先生体比得书云所寓广教僧舍有陆子泉每对之辄奉怀

- 夜读兵书

- 二月二十四日作

- 送曾学士赴行在

- 霁夜观月

- 新夏感事

- 留题云门草堂

- 送韩梓秀才十八韵

- 送陈德邵宫教赴行在二十韵

- 朱子云园中观花

- 酬妙湛阇梨见赠妙湛能棋其师璘公盖尝与先君游云

- 次韵鲁山新居绝句二首·其一

- 次韵鲁山新居绝句二首·其二

- 寄陈鲁山二首·其一

- 寄陈鲁山二首·其二

- 戏题江心寺僧房壁

- 泛瑞安江风涛贴然

- 平阳驿舍梅花

- 度浮桥至南台

- 还县

- 出县

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由徐果萍聚合网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://juhe.xuguoping.net/shicidaquan/luyou_yedubingshu/